Connectivité en eaux anthropisées (« GREY COnnectivity »)

Les champs d’éoliennes en mer tissent-ils des trames grises de connectivité ?

Crédit photo : Ciones instestinales - Benjamin Guchard OFB

L'objectif

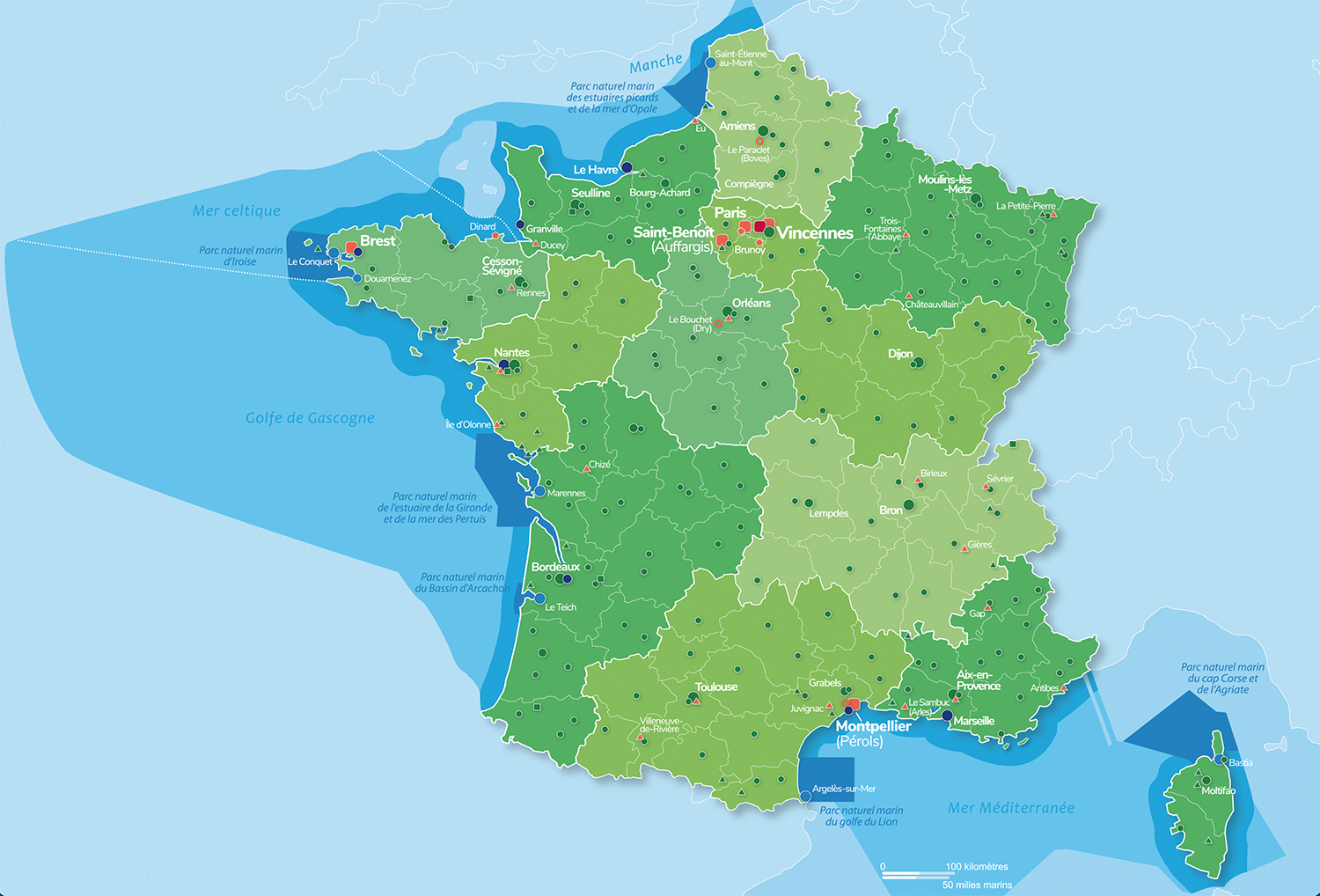

Le projet GreyCo vise à comprendre les interactions entre le développement de l’éolien en mer et la connectivité marine de la biodiversité benthique - un maillon clé du fonctionnement des écosystèmes marins - à l’échelle du plateau continental.

Il s’intéresse notamment aux invertébrés benthiques vivant fixés sur des substrats durs d’origines naturels ou anthropiques et pour lesquels le principal mode de dispersion a lieu lors de la phase de reproduction par l’émission et le transport de larves dans la colonne d’eau au gré des circulations hydrodynamiques. Le projet examine, par des approches de génétique des populations et de la modélisation, les éventuels changements dans les réseaux de connectivités naturelles et anthropiques des populations benthiques liés à l’introduction des fondations d’éolienne.

Pour cela, GreyCo propose d’étudier la connectivité marine entre les populations nouvellement colonisées sur les éoliennes en mer et les populations côtières (milieux naturels et anthropisés), afin de déterminer leur origine et prédire les incidences des parcs éoliens dans un contexte de planification spatiale.

Les méthodes et technologies utilisées

Deux approches complémentaires seront mises en œuvre pour étudier la connectivité entre les populations :

La génétique des populations :

En utilisant de nombreux marqueurs moléculaires, cette approche permettra d'évaluer le degré de divergence génétique entre les populations collectées le long de la côte, y compris celles associées à des structures artificielles comme les ports, et les populations situées dans les parcs éoliens.

Ces analyses fourniront des informations sur l'origine génétique des populations qui ont colonisé les parcs éoliens offshore, les flux de gènes entre populations, et les processus évolutifs ayant contribué à leur différenciation.

Elles aideront ainsi à comprendre les mécanismes sous-jacents à la connectivité entre habitats naturels et anthropisés.

La modélisation bio-physique :

Grâce à l'utilisation de modèles hydrodynamiques, cette méthode permettra de simuler le transport de particules entre des zones identifiées comme « sources » et « puits ».

Ces modèles offriront une vision dynamique des échanges potentiels entre les populations, en prenant en compte les courants marins et les caractéristiques environnementales locales, ainsi que les traits de vie des espèces (durée de vie larvaire, période de reproduction, comportement larvaire, …), pour compléter les données génétiques et affiner notre compréhension des processus de connectivité.

La modélisation permettra également de réaliser des projections climatiques (2040-2050) des conditions hydrodynamiques (courants, température, salinité) afin d’évaluer l’impact de celles-ci sur les patrons de connectivité par rapport à celui lié à la présence des parcs éoliens.

Les espèces concernées par cette étude

Ce projet se concentrera principalement sur les moules marines Mytilus et les ascidies Ciona, deux espèces modèles de la portuarisation biologique (c’est-à-dire l’évolution des espèces marines dans les écosystèmes portuaires). Ces deux complexes d’espèces apparaissent comme des modèles clés pour l’étude de la connectivité anthropique ouvrant de nouvelles voies de dispersion créées par l’urbanisation marine, présentes naturellement le long des côtes, mais également majoritairement associées à des structures artificielles comme les ports. En plus des deux espèces précédentes, la modélisation permettra potentiellement d’évaluer les patrons de connectivité d’autres espèces en s’appuyant sur les connaissances existantes de leur distribution et de leurs traits de vie.

Les résultats attendus

Amélioration des connaissances des impacts de l’éolien en mer sur les patrons de connectivités et les conséquences potentielles sur les écosystèmes benthiques (aires de distribution de populations, expansion, diversité,…).

La restitution des données et des résultats

- Rapports d’analyse scientifique et de synthèses

- Données mises à disposition dans les bases de données nationales

Le calendrier

Le projet est prévu pour une durée de 4 ans, 2024 à 2028

Le budget

2 473 546,36 € dont 942 330,24 € de subvention de l’Observatoire

Pilote du projet

IFREMER

http://www.ifremer.fr