EMOI

Effets de l’Éolien en Mer sur les écosystèmes marins pélagiques : vers une Observation Intégrée

Crédit photo : Moules ©AdobeStock

L'objectif

Le projet EMOI propose d’améliorer la compréhension des effets des parcs éoliens en mer posés et flottants sur les écosystèmes pélagiques en développant et en optimisant des méthodes d’observation du milieu physique (hydrodynamique et qualité de l’eau) et du milieu biologique (production primaire et ressources halieutiques) adaptées au suivi environnemental de cette nouvelle activité.

Différents modules d’observation sont développés et testés et ont vocation à être assemblés pour permettre une observation intégrée des effets des parcs éoliens en mer, en lien avec les réseaux d’observation existants. Un effort particulier est porté sur les actions transversales de gestion des données et de coordination transdisciplinaire.

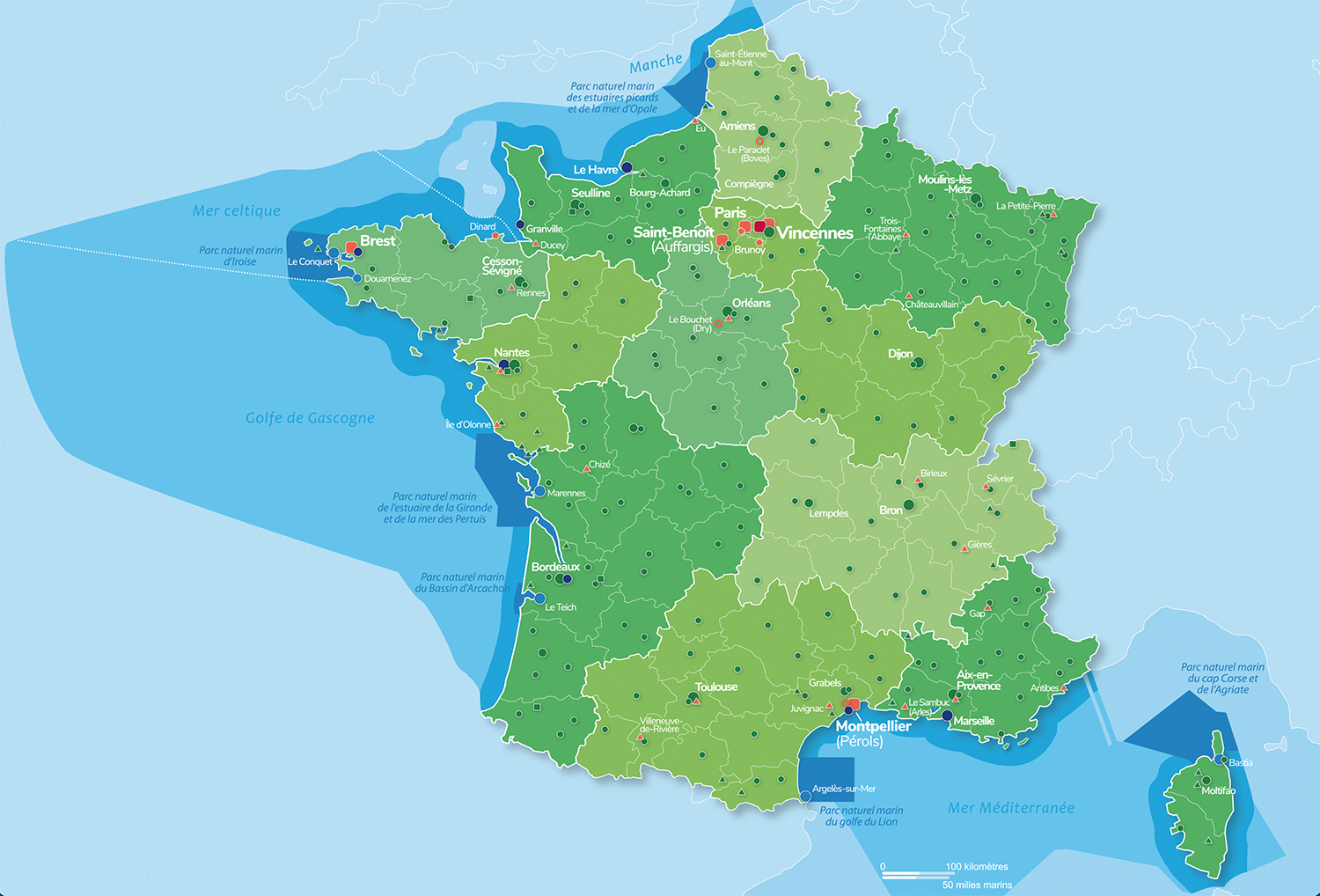

Carte ci-contre : Façades Manche Est - Mer du Nord, Nord Atlantique - Manche Ouest et Méditerranée

Le contexte

L’accélération du développement des parcs éoliens en mer en France, est susceptible d’induire des perturbations au sein des écosystèmes marins.

Les effets des parcs éoliens sur l’hydrodynamique marine et la pollution chimique de l’eau, ainsi que sur les premiers niveaux de la chaîne alimentaire et les ressources halieutiques sont encore mal documentés.

Il existe de surcroît un besoin de développement de nouvelles approches d’observation et leur intégration afin d’améliorer la compréhension des interactions entre parcs éoliens et milieu marin à l’échelle des écosystèmes tout en s’appuyant sur les réseaux d’observation existants.

Le projet EMOI s’inscrit donc dans une stratégie de long-terme en alliant des actions d’acquisition de connaissance ciblant les problématiques les plus sensibles relatives à la dynamique des écosystèmes pélagiques dans un contexte de déploiement des parcs éoliens en mer et s’appuyant sur l’immense expérience acquise en matière d’observation océanique.

Le projet doit à terme contribuer à l’amélioration des suivis environnementaux des parcs éoliens en mer par la mise au point de méthodes et techniques de suivis permettant une compréhension systémique des effets de cette nouvelle activité en mer.

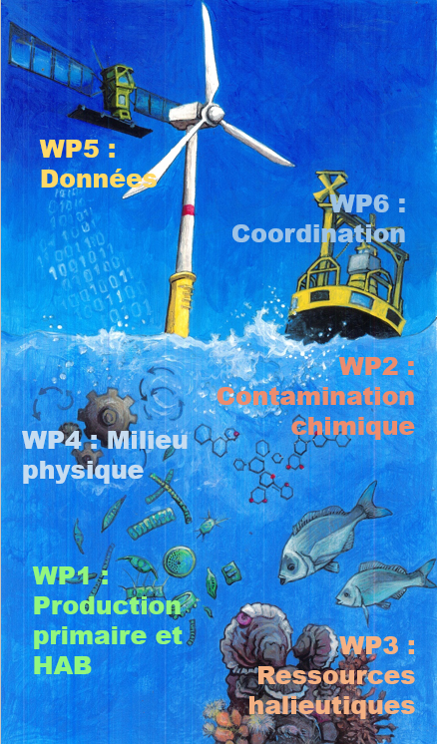

L’architecture du projet

Les modules d’observation sont organisés en 4 Work Packages thématiques visant 4 grandes disciplines que sont :

- la Biologie des Producteurs Primaires (WP 1 : Production Primaire et HAB [Harmful Algae Bloom : Efflorescences d’Algues Toxiques] ;

- les Contaminants Chimiques d’origine anthropique (WP 2 : Optimisation de la caractérisation, du suivi des contaminants chimiques et de leurs effets en lien avec l’implantation des parcs éoliens en mer) ;

- l’Écologie des Espèces de Poissons et Mollusques exploitées par la pêche (WP 3 : Ressources Halieutiques) ;

- l’Océanographie Physique (WP 4 : Caractérisation de l’impact des parcs éoliens sur l’environnement hydrologique marin : approche couplée de modélisation expérimentale et numérique et de mesures in situ et satellitaire).

Un 5ème Work Package vise la structuration et la diffusion des jeux de données acquis selon les standards de la Recherche (‘Fair principles’).

Un 6ème Work Package opérationnel vient compléter le dispositif. Il est dédié à la coordination, l’animation transversale, l’intégration des travaux et à la communication (WP 6 : Coordination et intégration).

Les méthodes et technologies utilisées

Imagerie satellite :

- WP 1 : Utilisation d'images satellites pour estimer les concentrations en chlorophylle-a, proxy de la biomasse phytoplanctonique. L’objectif est de cartographier la dynamique temporelle du phytoplancton aux environs de la zone des projets de parc éolien et sur des sites contrastés en termes de production primaire (eg Atlantique/Manche versus Méditerranée).

- WP 4 : Mesures satellites pour déterminer les conditions d’observabilité des sillages hydrologiques à partir de données radar et optiques.

Méthodes d’analyse ADN environnemental (ADNe) :

WP 1 : Analyse du microbiome

- Utilisation des méthodes ADNe pour étudier les variations de la diversité du phytoplancton et des bactéries

WP 3 : Suivi des communautés de poissons

- Utilisation des méthodes ADNe pour étudier les variations saisonnières des assemblages de poissons dans la zone environnante d'un parc éolien en mer.

- Analyse spatiale de la diversité des communautés halieutiques estimée par metabarcoding (ADN et ARN) depuis la zone directement affectée par le parc éolien (zone d’impact), jusqu'à une zone de référence éloignée (zone non-impactée).

Biomonitoring et DGT [Diffusive Gradient in Thin films] :

- WP 2 : Réalisation d’un suivi trimestriel en utilisant comme matrices intégratrices des mollusques et des DGT. Deux types d’approches de biomonitoring sont déployées en utilisant des mollusques naturellement présents sur site (biomonitoring passif) et des individus encagés et immergés pendant 3 mois sur le point (biomonitoring actif).

Modélisation hydrodynamique :

WP 2 : Utilisation de modèles hydrodynamiques et simulations de lâcher de particules afin d’évaluer l’influence respective de différentes sources de contamination potentielles

Essais in vitro :

- WP 2 : Analyses de la toxicité des substances antifoulings sur des cultures cellulaires, évaluation de la toxicité à l’aide de marqueurs cellulaires et moléculaires.

Biologging

- WP 3 : Suivi des poissons par biologging afin de reconstruire leurs trajectoires et d’évaluer l’effet du déploiement des parcs en mer sur le déplacement des individus

Paysages acoustiques sous-marins

- WP 3 : Mesure de l’ensemble des sons produits par le vivant (biophonie), les éléments abiotiques sur milieu (géophonie) et les activités humaines (anthropophonie) dans les sites éoliens. En parallèle, des indicateurs écoacoustiques seront utilisés afin de comprendre les effets sur les espèces.

Campagnes d’essais

- WP 4 : Campagnes d’essais réalisées sur des modèles réduits d’éolienne (posées et/ou flottantes) dans le bassin à houle et courant de Boulogne-sur-Mer, afin de caractériser les propriétés du sillage.

Mesures in situ (physique)

- WP 4 : Campagnes de mesures in situ pour caractériser le sillage induit par une plateforme éolienne en termes de mélange de la structure hydrologique verticale (température, salinité), de la variabilité des courants et des vagues. Ces campagnes comportent des mesures par chaînes de CTD, des lâchés de bouées dérivantes en surface, des mesures ADCPs depuis navires, des levés bathymétriques et des déploiements de bouées dérivantes en subsurface.

Développements numériques

- WP 4 : Développements numériques via la mise en place de simulations afin de caractériser l’effet combiné des courants et des vagues sur le mélange de la structure hydrologique de la colonne d’eau.

Les résultats attendus

La restitution des données et des résultats

- Rapports d’analyse scientifique et de synthèses

- Bancarisation et mises à disposition des bases de données nationales

- Lien avec les politiques publiques

Le calendrier

Le projet est prévu pour une durée de 3 ans, de 2024 à 2027

Le budget

5 828 487,45 € dont 2 400 947,18 € de subvention de l’Observatoire

Pilote du projet

IFREMER

http://www.ifremer.fr